澁澤 光紀

「呪殺祈祷」考

「呪殺祈祷会―死者が裁く―」についての経典・御遺文の文証について

本論考は、呪殺祈祷僧団四十七士JKS47が平成27年(2015)8月27日(木)に経産省前テントひろばで開催した「呪殺祈祷会―死者が裁く―」に対して、その法要がいったい日蓮聖人の教えや『法華経」とどんな関係があるのか、まったく関係ないではないか、という日蓮宗教師の方の批判に応えて、昨年の10月に執筆されたものです。

この祈祷会では「呪殺」「死者が裁く」「死者との共闘」という言葉が頻繁に使われましたが、その言葉がどのように法華経・御遺文と関係するのか、その文証の提示を強く求められました。その要請に応えて、準備不足ではありましたが、取り急ぎ「呪殺」「死者との共闘」等についての法華経・御遺文の文証についての私見を提出したものが本論です。そのため、読者としては日蓮宗教師の方々を想定して書かれている論考ですが、呪殺祈祷僧団四十七士に関心を持つ一般の方々にも参照していただければと考えて、ここに転載いたします。

なお本僧団は、日蓮法華系教団の僧侶ならびに一般の仏教研究者・芸能関係者から構成されている任意の民間団体であり、団体として日蓮宗や特定教団とはまったく関係がありませんので、ご了解ください。

※長文のため、PDFでのダウンロードもご用意しております。

はじめに

今回、呪殺祈祷僧団四十七士JKS47が行った「呪殺祈祷会―死者が裁く―」は、日蓮聖人の『立正安国論』の現代における具体化の試みの一つとして開催いたしました。本僧団の結成目的は、のチラシ(巻末の資料編②参照)に示したように、当面の緊急課題を「安保法案廃案」「安倍政権退陣」「原発再稼働阻止」として、その最大の眼目を「安保関連法案の根本に存在する日米安保条約、日米地位協定の廃棄」に置いております。つまり、日本が現在の対米従属(植民地状態)を脱して、真の主権国家として独立を果たすことを目指しています。これを日蓮門下共通の問題と重ねれば、この現在の従属国からの解放を「立正安国」実現の課題として捉えて、その解決のための一つの試みとして本僧団の活動を位置づけています。

したがって、今回の再結成時でのアピールにおいて「呪殺」という言葉のみが問題とされて、本僧団が本来訴えたかった「日米地位協定廃棄」を核心とする対米従属からの脱却を目指すメッセージが問題とされなかったことは残念でなりません。それだけ「呪殺」という言葉が人々を呪縛するほどに強かったのだと思いますが、本僧団がこの呪殺という語に込めた意味には、ご批判される方々が受け取ったと思われる「(他人を)呪い殺す」という要素はありません。チラシや表白文・回向文また当日の説明で明らかなように「(神仏・死者の裁きを祈請することによって)この現代の悪潮流を生み出した自他共の煩悩を滅殺する」、また「日本近代の呪縛を解く」ことを呪殺としています。

以下、下記の項目を立てて順次に説明していきますが、本内容についてはまたご批判・ご質問等を頂きながら、これを契機に今後はさらに「立正安国論」をめぐる論議を深めて行ければと幸いと存じます。

1、「呪殺」の辞書的意味をふまえて

呪殺という熟語は、一般的な辞書である『広辞苑』や『漢字源』には見えないが、諸橋轍次の『大漢和辭典』には「呪」の熟語例として「呪殺―のろひ殺す。(菩薩戒經疏、下)呪殺、謂毘陀羅等」とある。(「毘陀羅」とは、仏教での四夜叉神の一人で、人の死体を操り生者に害を成すと言われる夜叉である。)経典から用例を引いていることからも分かるように、呪殺の語は仏典に多く見られて、『新修大正大蔵経(テキストデータベース)』で検索すると41例(巻末の資料編③参照)ほどが見られる(データベースでは「菩薩戒經疏」が「義疏」と表記されている)。しかし、『望月佛教大辭典』には「呪」の項目はあるが、呪殺の項目はない。その他の辞書では、白川静『字通』の「呪」の熟語例として「呪殺、呪い殺す」とあるのみであり、管見の限り「呪殺」の意味をうかがうためには、熟語を「呪」と「殺」に分けて調べる必要がある。以下に各辞典の内容を要約するが、「殺」については一般的な意味以外がある場合に言及することとする。(以下における下線・強調はすべて筆者による)

〇『大漢和辭典』の「呪」の項目

(意味)①いのる、②のろふ、③まじなふ、④うらなふ、➄のろひ、⑥祝に同じ、⑦だらに→熟語として「呪殺」の語を「菩薩戒經疏」より引く(上記参照)

〇『字統』の「呪」と「殺」の項目

「呪」(会意)もとの字は祝。呪は祝より分化した字で、呪詛のときに用いる。兄は祝祷の器を戴いて、祈る人の形。そこに神気の下るのは兌(えつ)。祝祷の器を列ねて祈るので、字はまた咒に作る。古い文献にはみえず、後漢以後に至ってみえる字である。

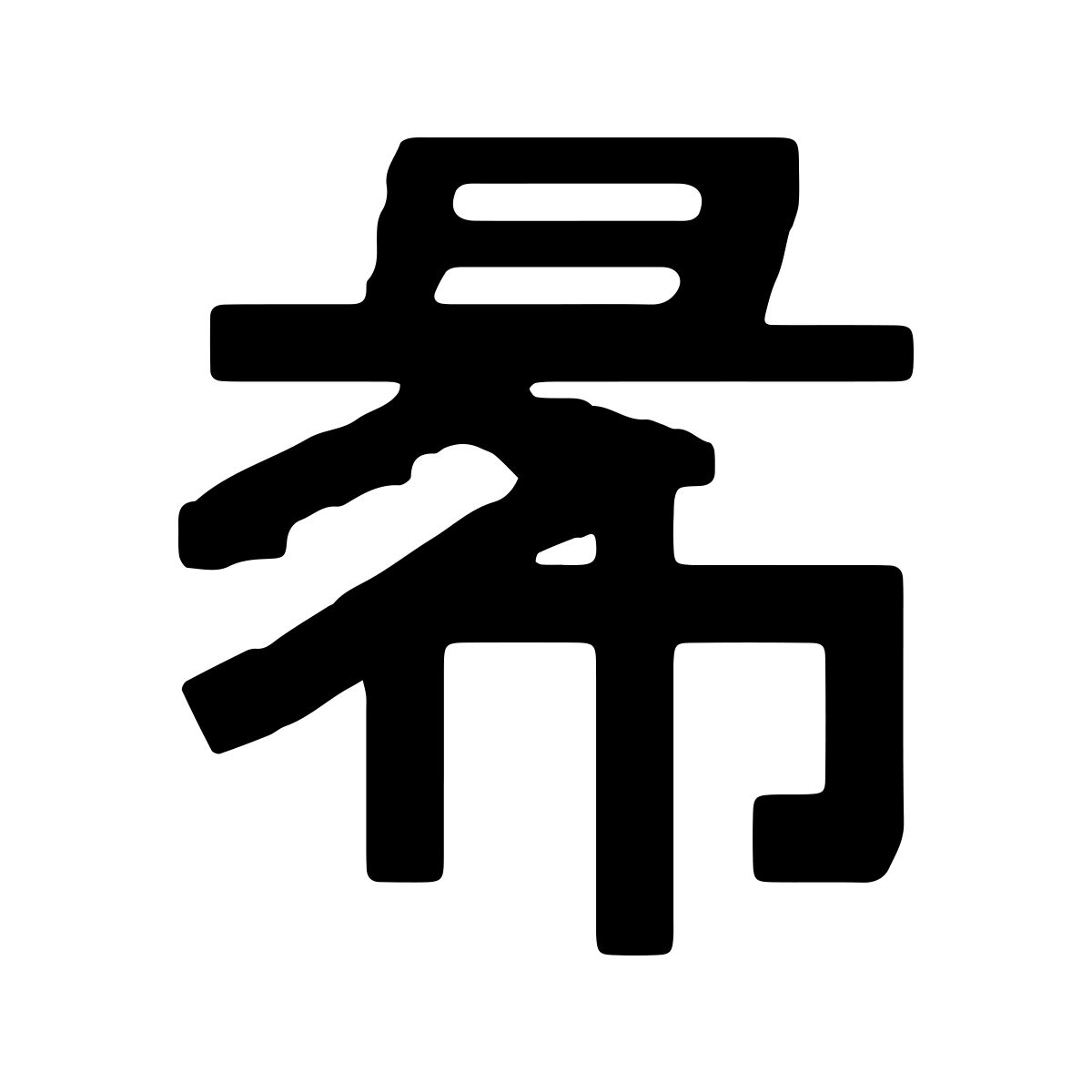

「殺」(会意)「画像参照①」(たたり)をなす獣の形と、殳(しゅ)とに従う。「画像参照①」は崇の初文。その呪霊をもつ獣を撃って、自己に向けられている呪詛を祓う共感呪術的な方法を、殺という。もと減殺を本義とする字である。

〇『字通』の「呪」の項目

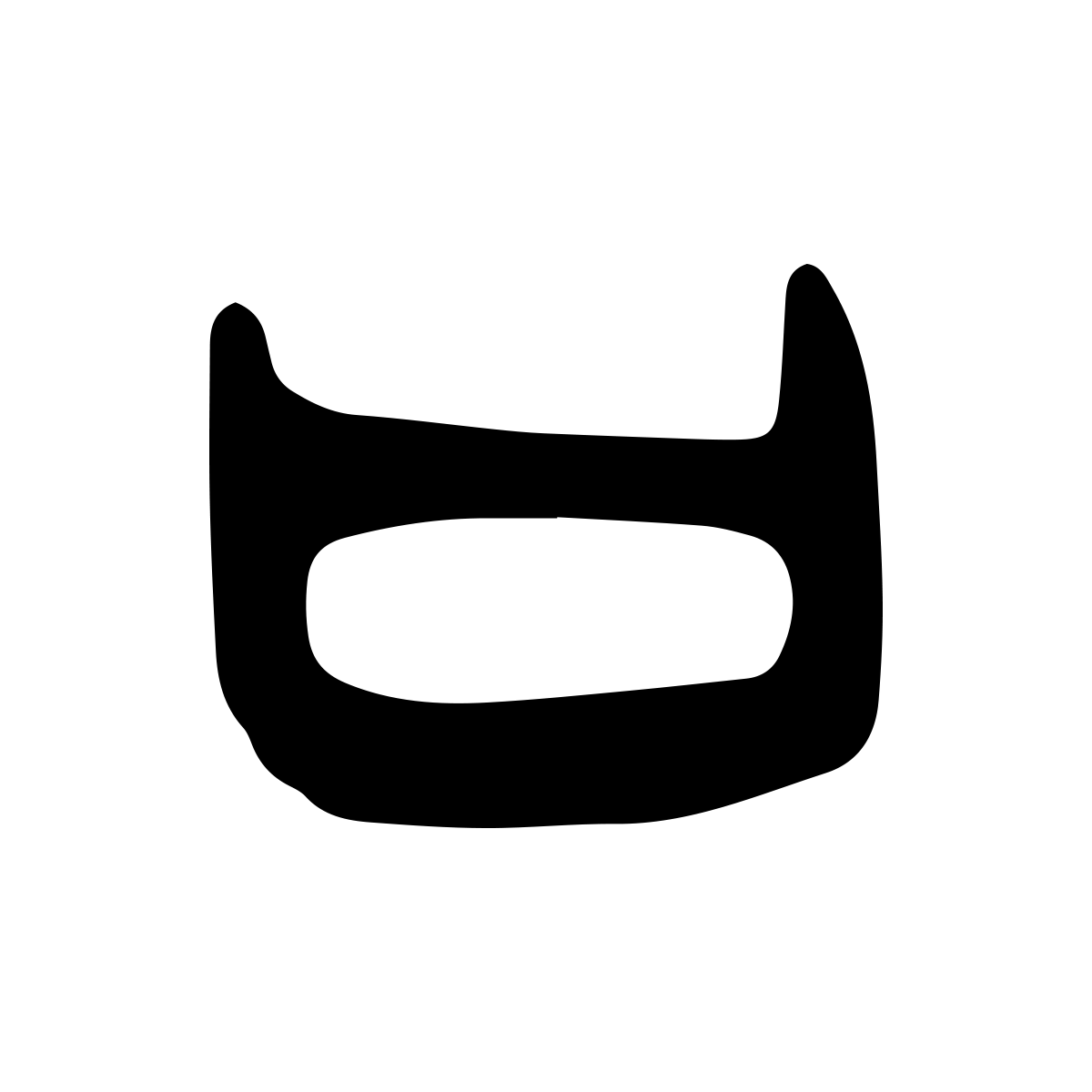

「呪」(会意)もと祝に作る。祝に祝頌と呪詛の両義があり、のち呪詛の字に呪を用いる。口+兄。兄は祝祷の器である「画像参照②」(さい)を奉じて祈る人。その呪祝することを呪という。(熟語例に呪殺あり)

※「殺」は『字統』に同じ。

〇『佛教漢梵大辭典』の「呪(咒)」の項目

熟語として呪殺の語はない。「呪」の梵語は、mantra(思想、祈り、聖典の文句、讃歌、【漢訳】言、真言、呪、呪術、密呪、神呪)、またmano-java(思考の迅速【漢訳】呪)などとある。

〇『望月佛教大辭典』の「呪」の項目

(術語)一種の密語。又神呪。密呪。或いは呪文とも云ふ。即ち怨敵に災禍を被らしめ、或いは自己の厄難を攘はんが為に誦する一種の密語を云ふ。呪は古く印度に於いて行われたるものにして、

~略~

蓋し呪には善呪悪呪の別あり。人の為に病を呪し、或は自己の護身の為にするが如きは即ち善呪にして、他を呪詛して災害を被らしむる如きは即ち悪呪なり。佛は此等の呪術を習い、之を以て自活することを禁ぜられたりと雖も、護身の為に治病等の呪を持することは時に認許せられたるが如し。

また呪は普通に梵語漫怛攞mantraの譯とせられ

~略~

また法華経第七陀羅尼品等には陀羅尼dharaniを呪と翻ぜり。

~略~

又法華経文句第十下陀羅尼品の下には廣く呪の義を解し「衆經の開遮同じからず、或は専ら用て病を治す、那達居士の如し。或は専ら法を護る。此の文の如し。或は専ら用て罪を滅す、方等の如し。或は通じて用て病を治し罪を滅し經を護る、請観者の如し。或は大明呪、

無上明呪、無等等明呪は則ち病を治するに非ず、罪を滅するに非ず、經を護るに非ず。若し通方には又應に兼ぬべし。若し別を論ぜば幸に須らく經に依るべし、教に乖くこと勿れ云云」と云ひ、更に諸師の説を列挙せり。

~略~。

以上、「呪」と「殺」の語源的意味を説明した白川静の『字統』『字通』の解釈によれば、「呪」の元は「祝」であり、祝りと呪いの両義性があって、祝呪することが「呪」である。また仏教語「呪」の原意となるmantraも「真言」と訳されるように、聖なる言葉によっての祝呪が「呪」の意味となる。

また「殺」は、「画像参照①」(たたり)をなす獣の形と、殳(しゅ)を組み合わせた形で、殳(しゅ)とは杖のように長い戈のことをいう。つまり「殺」とは、「画像参照①」(たたり)をひきおこす獣を戈(ほこ)で殴って殺す形で、これによって祟りを殺ぎ(へらし)、無効とする行為を「殺」といい、減殺(へらすこと)がもとの意味である、と白川静『常用漢字』に述べられている。

今回の祈祷会で本僧団が使った「呪殺」の意味は、この白川静の会意に基づいて現代的解釈を加えたもので、「呪」は「のろい」ではなく「いのり」であり、「殺」は「祟りをひきおこす煩悩を減殺していく」ことである。この煩悩の減殺・滅殺は、自力では叶わず神仏のはからいによってはじめて可能となる。

したがって、今回私たちは「呪殺」祈祷について「現代の悪潮流(祟り)を生み出した私達の煩悩が滅殺されて、正法の世が実現することを神仏に祈請することである」と説明した。

私達が祈請する神仏には、既に逝った先人達、つまり死者達も含まれている。この呪殺祈祷会を「死者が裁く」と名付けたのは、既に神仏の世界にいる無念の死者達との共闘をめざして、神仏と死者達のメディア(使者)として、私達が立つことを表明せんがためである。この世界を立正安国の世に導いて欲しいという私達の神仏と死者達への祈請は、同時に神仏と死者達を前にしての私達の祈誓でもあった。「死者が裁く」という上原専禄の言葉を使ったことは、何よりも今後、死者との共闘をないがしろにしていかないための私達の決意表明であり、誓願でもあったのである。

では、そうした本僧団の呪殺祈祷という振舞いが、『法華経』と『御遺文』にどのように根拠しているのか、その文証を上げながら、上原専禄がとなえた「死者との共闘」との関連を説明していこう。

画像参照① たたり

画像参照② さい

2、『法華経』における「呪(咒)」と「殺」

『法華経』には「呪殺」の熟語はないので、「呪(咒)」と「殺」を見ていくことになる。

先にふれたように、『法華経』の陀羅尼品二六と普賢菩薩勧発品二八には陀羅尼神呪がある。梵本訳をみると、陀羅尼品二六では、薬王菩薩、勇施菩薩、多聞天、持国天、十羅刹女が、普賢菩薩勧発品二八では普賢菩薩が、説法者や持経者の守護と擁護と防護のために次々と神呪を説いている。もちろんこれらの呪は、祝頌であり善呪であると捉えることができる。

しかし、陀羅尼品の「若不順我呪 悩乱説法者 頭破作七分 如阿梨樹枝(若し我が呪に順わずして説法者を悩乱すれば、頭が破れて七分に作ること阿梨樹の枝の如くにならん」は、明らかに相手を死にいたらしめる治罰であり、殺を含んだ呪詛になる。ここは天台智顗が『法華経』にも折伏があることの論拠とした箇所である。智顗は『法華文句』において次のように述べている。

「問う、大経は国王に親附し弓を持し箭を帯し悪人を摧伏するを明かす。此の経は豪勢を遠離し謙下慈善せよと。剛柔碩に乖けり。云何ぞ異らざらん。答う、大経は偏えに折伏を論すれども一子地に住す。何ぞ曾て摂受無からん。此経は偏えに摂受を明せども、頭破七分という。折伏無きに非ず。各一端を擧げて、時に適ふのみ。」(『大正蔵』三四―一一八頁)

ここでいう折伏とは「弓を持し箭を帯し悪人を摧伏する」ことであり、『摩訶止観』で次のように述べるように、「刀杖執持」して「首を斬る」という「殺人」行為にほかならない。

「夫れ仏法に両説あり。一には摂、二には折。安楽行に長短を称せずというが如きは、是れ摂の義なり。大経に刀杖を執持し乃至首を斬れというは、是れ折の義なり。与・奪、途を殊にすと雖も倶に利益せしむ。」(『摩訶止観』十上、『大正蔵』四六―一三七頁)

この「刀杖を執持し乃至首を斬れ」という折伏の定義は『涅槃経』にある言葉だが、『法華経』の「頭破七分」も同じく正法に敵対する者への折伏である。この場合の「奪」とは、「命を奪う」ことにほかならないが、それが「倶に利益せしむ」という場合の「利益」とは、誰にとっての利益なのかを考える必要があるだろう。これについては後にまた触れるが、ここでは『勝鬘経』に見られる摂折の定義を確認しておこう。

〇摂受―道力(仏法)により、正法を守護する方便のこと―軽悪の者(如来に心を託す者)

〇折伏―勢力(王法)により、正法の敵を殲滅すること ―重悪の者(種子を腐敗せる者)

もう一つの「呪」の用例は、観世音菩薩普門品二十五にある「呪詛諸毒薬 所欲害身者 念彼観音力 還著於本人」である。この呪は「呪詛」であり、またここで観音力を念じての功徳は「還って本人に著きぬ」だから、明白な「呪詛返し」である。呪詛の種類にもよると思うが、『法華経』は呪詛返しによる「殺」もある程度許容していると見ることができる。

また、呪詛返しではないのだが、普賢菩薩勧発品第二十八の「所願不虚」からの段では、『法華経』を持つ人の「福報」ならびに謗る人の「罪報」を説いている。「福報」は善呪だが、「罪報」は「是の経を受持せん者を見て、その過悪を出さん。~この人は現世に白癩の病を得ん」というように呪詛になっている。このように「呪」の言葉はなくとも、『法華経』を信じ持つことによる「福報」=善呪そして謗る事による「罪報」=呪詛という因縁果報は、常不軽菩薩品第二十での「千劫に阿鼻地獄に於いて大苦悩を受く」など、『法華経』の教説として他の箇所にも見ることができる。

以上、『法華経』には「呪殺」という熟語こそないが、それに類するような「呪詛返し」や「折伏」という内容が述べられている箇所があることを確認してきた。特に「折伏」に関しては、「呪」という意味合いは少ないが、「殺」の要素は多分にある。折伏の典拠とされる『涅槃経』では、有徳王の戦闘行為や仙予国王の謗法者斬首などは、罪にならず正法護持のために奨励すべき行為とされているが、これをどう考えるかが大きな問題である。(ここには、現世でこれ以上悪業を作る前に来世に送ってあげることが救いに繋がる慈悲であるとして、「殺」を「救済」と結びつけたポアの思想に近い論理を見ることもできるのではないか。その違いを充分に検討すべき課題だと思う。)

「呪殺」と「折伏」の近さについては、折伏の関連用語でもある「毒鼓の縁」や「強毒」「強説」とも関連させながら説明していきたいが、ここでは『法華経』以外の経典からの文証として、湛然の『摩訶止観輔行伝弘決』による折伏の解説を挙げておきたい。

「大経の執持刀杖等とは、第三に云く、善男子、正法を護る者は五戒を受けず威儀を修せず。応に刀剣弓箭矛槊を持て、清浄持戒比丘を護るべし。文中に広く覚徳比丘の昔の縁を説く。過去、歓喜如来滅後に於て、此の比丘は広く九部を説き、諸の比丘を制して。八不浄物を畜るを許さず。為に破戒者は刀剣を執持して之に逼切する所なり。その時に王有り、名を有徳と曰う。説法の所に往きて破戒者と共に極て闘戦を生ず。命終して阿閦仏の国に生ぜん。覚徳も亦た同じく彼の国も生ず。而して彼の仏の声聞の弟子と為る。下文に又云く。護法の優婆塞、応に刀仗を持して、是の如き持戒の比丘を擁護すべし。若し五戒の受持有りとも、名けて大乗人と為すを得ず也。五戒を受ず刀仗を執持して正法を護るを為して、乃ち大乗と名づく。乃至下文の仙予国王等の文。又新医、乳を禁じて云く。若し更に爲すこと有らば、當に其首を断つべし。是の如き等の文、並びに 是れ破法之人を折伏するなり。一切経論は此の二を出ず。見心も亦た爾なり。前の進退二種の解の如きは、亦た是れ折伏摂受の二義なり。」(湛然『摩訶止観輔行伝弘決』、『大正蔵』四六―四四四頁)

3、『御遺文』における「呪(咒)」と「殺」

①「呪と殺」について

『御遺文』中には「呪殺」という言葉はないが、「呪」と「殺」という語は多く使われている。「日蓮宗電子聖典」での検索だが、「呪」については次の諸遺文中に用例がある。

〇「呪詛」―『撰時抄』『報恩抄』『種種御振舞御書』『法門可被申様之事』『滝泉寺申状』『高橋入道殿御返事』

〇「のろう」―(『清澄寺大衆中』

〇「呪」(を誦す)―『兄弟鈔』

〇「小呪」 ―『諫暁八幡抄』

〇「呪術力」―『寺泊御書』『開目抄』

「殺」の字の出てくる『御遺文』は、「電子聖典」の「全集」で55篇以上を数えるが、「ころす」など平仮名をいれて「定本」で見ると凡そ117編となる。しかし「殺」の使用頻度を調べても、使われる文脈での用例を見なければ、「呪殺」にはつながらないし意味もない。しかし、ここで注目に値するのは、『立正安国論』で涅槃経を引いて述べている「殺」についての説明である。この涅槃経からの引用文では、まず正法を謗る一闡提の説明があり、仙予国王が大乗の教えを謗った婆羅門を殺しても正法を守った功徳によって地獄に堕ちることはなかったとのエピソードが紹介されて、次の文に続いている。

「また云く、「殺に三あり、謂く下中上なり。下とは蟻子乃至一切の畜生なり。ただ菩薩示現生の者を除く。下殺の因縁をもつて、地獄・畜生・餓鬼に堕して、具に下の苦を受く。何をもつての故に。この諸の畜生に微の善根あり、この故に殺さば具に罪報を受く。中殺(とは、凡夫人より阿那含に至るまで、これを名づけて中となす。この業因をもつて、地獄・畜生・餓鬼《地獄・餓鬼》に堕して、具に中の苦を受く。上殺とは、父母乃至阿羅漢・辟支仏・畢定の菩薩なり。阿鼻大地獄の中に堕す。善男子、もしよく一闡提を殺すことあらん者は、すなわちこの三種の殺の中に堕せず。善男子、彼の諸の婆羅門等は、一切皆これ一闡提なり」と。(『立正安国論』)

この「殺」の肯定だが、通常の解釈では『立正安国論』の続く文章で「それ釈迦の以前の仏教はその罪を斬るといえども、能仁《忍》の以後の経説はすなわちその施を止む」とあるため、謗法者への断命は禁止されていると捉えられている。しかし『立正安国論』(広本)では、このすぐ後に「これまた一途なり。月氏国の戒日大王は聖人なり、その上首を罰して五天の余党を誡む。尸那国の宣宗皇帝は賢王なり。道士一十二人を誅して九州の仏敵を止む。彼は外道なり、道士なり、その罪これ軽し。これは内道なり、仏弟子なり、その罪最も重し。速かに重科に行え」とあって、謗法の道士十二人を誅殺した賢王よりも「重科に行え」と述べている。だから、これは再び謗法者である一闡提への「殺」を肯定したということになる。

この仙予国王の「断命」行為は、先に『弘決』から引用したように通常は「折伏」と結び付けられて語られる。「殺」の問題は、『御遺文』においては摂折論として、とりわけ折伏論と重なってくる。摂折論については、拙論で恐縮だが「日蓮聖人の摂折論とその展開」という論考が『シリーズ日蓮・2「日蓮の思想とその展開」』に掲載されているので、参照して頂くと有難い。(「折伏」の意味を、「制御から刑罰まで」とした『ミリンダ王の問い』から、「正法の敵を殲滅する」こととした『勝蔓経』、そして天台による教門部門への意味の拡張をおさえた上で、日蓮聖人の摂折観を詳しく説明している)

ここでは、「折伏」と「呪殺」を結ぶ言葉として「毒鼓の縁」を挙げて検討しておきたい。

②「毒鼓」について

毒鼓とは、『日蓮宗事典』には次のように説明されている。

「毒鼓―「どくく」とも読む。毒を塗った鼓のこと。『大般涅槃経』巻九に「譬えば人有りて雑毒薬を以て用いて大いなる鼓に塗り、大衆の中に於て之を撃って発せしむ。心聞かんと欲すること無しと雖も、之を聞いて皆死するが如し」とある。毒鼓は大衆の中でこれを打てば、聞く者をして皆死に至らしめるとされる。仏性は一切衆生に具わっているという教えは、聞く者をして皆その煩悩を滅せしめることに譬える。聖人は「謗法者に向ては一向に法華経を説くべし。毒鼓の縁と成さんが為なり」(定二四二頁)といい、正法を聞信せぬ衆生に強いて法華経を説き聞かせることは、法華経を謗ずる罪を犯すことになるが、かえって法華経に縁を結び、やがて成仏の因となる。法を聞こうとしない者に強いて説くこと、逆縁の結縁を毒鼓の縁という。末法の衆生は、本未有善、逆縁の機であるから聖人は折伏行を実践されたのである。」

この説明の中で「毒鼓は大衆の中でこれを打てば、聞く者をして皆死に至らしめるとされる。仏性は一切衆生に具わっているという教えは、聞く者をして皆その煩悩を滅せしめることに譬える。」という箇所に注意をしていただきたい。「毒鼓は~皆死に至らしめる」のだが、それは「聞く者をして皆その煩悩を滅せしめること」の譬えだという。

「死に至らしめる」ことが「煩悩を滅する」ことだというこの説明は、なにか聞き覚えがないだろうか。そう、本僧団が「呪殺」を定義して「(神仏・死者の裁きを祈請することによって)この現代の悪潮流を生み出した自他共の煩悩を滅殺する」といった説明に似ているのだ。つまり、「毒鼓」が「煩悩を滅する」ことに譬えられるであるのならば、「呪殺」もまた「自他共の煩悩を滅殺する」ことに譬えることができるのではないだろうか。

日蓮聖人は次のように「毒鼓の縁」を述べている。また「毒鼓」ではないが、同様の意味として『文句』から「強毒」の語も引用しているので、両方とも挙げておこう。

〇「謗法の者に向つては一向に法華経を説くべし。毒鼓の縁と成さんがためなり。例せば不軽菩薩の如し」(『教機時国鈔』)

〇「かの不軽菩薩末世に出現して毒鼓を撃たしむるの時なり」(『曾谷入道殿許御書』)

〇「末代には〔善なき者〕は多く、〔善ある者〕は少し。故に〔悪道に堕せん事疑いなし〕。同くは法華経を強て説き聞せて、毒鼓の縁と〔成すべきか〕」(『唱法華題目鈔』)

〇「本已に善有るには釈迦小をもつてこれを将護し、もといまだ善有らざるには不軽大をもつてこれを強毒す」等云云」(『曾谷入道殿許御書』)

〇「しかるを天台大師会して云く〔「本已に善あり、釈迦は小を以てこれを将護し、本いまだ善あらず、不軽は大を以てこれを強毒す」(『唱法華題目鈔』)

以上の「毒鼓」「強毒」の布教法を、逆縁(謗法者)に対する「下種結縁」のための「折伏行」と見て、日蓮聖人の弘教の方軌を「不軽菩薩の逆縁・毒鼓・下種の折伏行」とする見解もある。しかし、私自身は「不軽菩薩の強毒」が即ち「折伏」だという見方には疑問をもっている。とはいえ、不軽菩薩の行とはせずに、ただ「逆縁毒鼓の折伏行」といった場合は「呪殺」の意味合いとかなり近くなるだろう。

ちなみに日蓮の摂折観がもっとも明確に示されているのは、『観心本尊抄』の四菩薩が末法に現れて正法を弘通する姿を述べた一節である。

「当に知るべし、此の四菩薩、折伏を現ずる時は賢王と成りて愚王を誡責し、摂受を行ずる時は僧と成りて正法を弘持す」(『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』定本七一九頁)

法華経を弘める地涌の四菩薩が、賢王と僧に分かれて垂迹するとしたのは、天台学にはない日蓮独自の教説である。この僧と王は『涅槃経』の覚徳比丘と有徳王に重なるが、摂受を行ずる僧には覚徳のみならず、喜徳も不軽もまた実際には日蓮自身も含まれているというのが私の考えであり、その場合は不軽菩薩は摂受となる。

③「還著於本人」について

「折伏」という視点以外に『御遺文』から「呪殺」の要素を見るとすれば、呪詛返しとなる「還著於本人」の語を見るのが適当だろう。8編ほど見ることができるが、幾つかを挙げてみよう。

〇「ただし承久の合戦にそこばくの真言師のいのり候ひしが、調伏せられ給ひし権の大夫殿はかたせ給ひ、後鳥羽院は隠岐の国へ、御子の天子は佐渡の嶋々へ調伏しやりまいらせ候ぬ。結句は野干のなき(鳴)の己が身にをうなるやうに、「還著於本人」の経文にすこしもたがわず。叡山の三千人かまくらにせめられて、一同にしたがいはてぬ。」(『選時抄』)

〇「叡山・東寺等の真言の邪法をもつて権大夫殿を調伏せし程に、権大夫殿はかたせ給ひ、隠岐法皇はまけさせ給ひぬ。「還著於本人」とはこれなり。」(『諌暁八幡抄』)

〇「八幡大菩薩の百王のちかいもやぶれて、八十二代隠岐の法王、代を東にとられ給いしは、ひとへに三大師の大僧等がいのり(祈)しゆへに、還著於本人して候。」(『三沢鈔』)

〇「人王八十一代安徳天皇と申す大王は、天台の座主明雲等の真言師等数百人かたらひて、源右将軍頼朝を調伏せしかば、「還著於本人」とて明雲は義仲に切られぬ。安徳天皇は西海に沈み給ふ。人王八十二三四、隠岐法皇・阿波院・佐渡院・当今、已上四人、座主慈円僧正・御室・三井等の四十余人の高僧等をもて、平将軍義時を調伏し給ふ程に、又「還著於本人」とて上の四王、島々に放たれ給ひき。此の大悪法は弘法・慈覚・智証の三大師、法華経最第一の釈尊の金言を破りて、法華経最第二・最第三、大日経最第一と読み給ひし僻見を御信用ありて、今生には国と身とをほろぼし、後生には無間地獄に堕ち給ひぬ。今度は又此れ調伏三度なり。今我弟子等死したらん人々は、仏眼をもて是れを見給ふらん。命つれなくて生たらん眼に見よ。国主等は他国へ責めわたされ、調伏の人々は或いは狂死、或いは他国或いは山林にかくるべし。教主釈尊の御使を二度までこうぢをわたし、弟子等をろう(牢)に入れ、或いは殺し、或いは害し、或いは所国をおひし故に、其の科必ず国々万民の身に一々にかゝるべし。或いは又白癩・黒癩・諸悪重病の人々おほかるべし。我弟子等此の由を存ぜさせ給へ。恐恐謹言。」(『兵衛志殿御書』)

「還著於本人」の語はその他に『種種御振舞御書』『下山御消息』『本尊問答抄』『報恩抄』に見ることができるが、ここで使われている「還著於本人」とは、仏教の基本である「自業自得」の論理に近いといえるだろう。邪法である真言の祈りを行うから、その邪法が自分に還って「自業自得」となる、ということである。

この「自業自得」とは、例えば地獄の閻魔大王がその者を裁くのに「浄玻璃の鏡」を使うようなものともいえよう。閻魔大王は自分でその者を裁くわけではない。その者の功罪が過不足なくすべて明らかに「浄玻璃の鏡」に映し出される、その姿そのままに罪が決まってくるのであって、地獄の裁きはまったくその者の作った善業や悪業を自ら受け取るという「自業自得」にほかならない。

「還著於本人」も「地獄の裁き」も結局は自業自得にほかならないと分かってくれば、「死者が裁く」という言葉も理解しやすいのではないだろうか。この「裁き」もまた、世間(生者)が裁かずとも出世間(死者)が裁きの座に立って、裁かれる者が作った悪業と善業を正確にその者に還すという「自業自得」として行われるのだ。

次にこの「死者が裁く」が、『法華経』『御遺文』の中においてどう位置づけられるのか見ていこう。

4、『法華経』における「死者との共闘」「死者が裁く」

「死者」という語は『法華経』の中にはないが、『正法華経』には「應時品第三」(譬喩品第三)の三車火宅を述べた偈文の中に出てくる。しかし、『大正蔵』で検索すると2,693の用例がヒットするほど夥しく使われている語である。

今回使った上原専禄の言葉は正確には「死者との共存・共生・共闘」なので、それぞれを『大正蔵』で検索してみると、「共存」は11の用例だが、「共生」は1,331の用例があり、「共闘」という語は、471の用例がヒットする。したがって、「死者」も「共存・共生・共闘」も仏典においてよく使われている語になるが、その組み合わせ(「共生死者」など)はまったくない。(「共闘」が471もあったのは意外だが、検索すると「鬪諍」(2,289例)や「鬪戦」(663例)の語も仏典には多く使われている)

『法華経』には「共存」「共闘」の語はないが、「共生」は「随喜功徳品第十八」に次のようにある。

若しまた人有って余人に語って言わく、『経有り。法華と名づけたてまつる。共に往いて聴くべし』と。即ちその教えを受けて乃至須臾の間も聞かん。この人の功徳は身を転じて陀羅尼菩薩と共に一処に生ずることを得ん。利根にして智慧あらん。…」(「随喜功徳品第十八」)

共に一処に生ずることと、現代でいう「共生(ともいき)」は微妙に違いがあるが、転生して共に同じ浄土に新生するということは、共存にもまた共闘にも通じる観念だといえるだろう。

『法華経』には、「死者」という言葉はないが、その内容から見るならば「死者との共存・共生・共闘」は、その虚空会上での宝塔の中において実現していると見ることができる。つまり、宝塔の中にいる多宝如来とは「死者」なのである。次に、多宝如来の登場のシーンを梵本訳で見てみよう。

「実にまた、その宝石でできた大いなるストゥーパが開かれると直ちに、その時、世尊である“多くの宝を持つもの”(多宝)という正しく完全に覚られた尊敬されるべき如来が、身体は干からびきっているが、完全にそろった身体をそなえ、結跏趺坐して師子座に坐っておられて、あたかも三昧に入っておられるかのように、そのように観察された。」(『梵漢和対照・現代語訳 法華経』岩波書店)

つまり、多宝如来は「身体は干からびきって」いるミイラとして現れた「死者」にほかならない。その死者が、釈尊の説く法華経の教えを「皆これ真実なり」と証明して、半座を空けて釈尊を宝塔の中に招き入れ、虚空中に「二仏並座」の姿を示し、参集したすべての大衆の賛嘆を受けるのである。

この「二仏並座」こそが、「死者と生者の共存・共生・共闘」の姿にほかならない。多宝塔中の二仏並座の場所とは、『法華経』いや全仏典中においても最も「聖なる場所(聖所)」であり、礼拝、讃仰の対象である、と『法華経』信者であれば誰しもが思うだろう。そこに「死者と生者の共存・共生・共闘」の姿が「二仏並座」として象徴されて現れていることを、私たちはもっと深く受け止めなければならないのではないだろうか。

また、言うまでもなく『法華経』は「輪廻転生」を前提として説かれている経典である。「輪廻転生」とは、生きとし生きるものが「死ねばお終い」にならないという生まれ変わりの法則である。つまり、いま生きている生者は「未来の死者」であり、いま亡くなった死者は「未来の生者」なのである。私たちは、あまりに生者中心の価値観に慣れすぎたために、自分自身が「未来の死者」であることを忘れすぎているのではないだろうか。また「死者」を終わったものとして、その存在に鈍感になりすぎているのではないだろうか。実は生者は、死者に支えられて生きているのではないのか。この世界は死者によって作られた世界であり、死者の承認と支えがなければ生者は生きることさえできないのではないか。その意味でいえば、『法華経』とは「死者と生者の共闘」を説いた経典、といってもよいのではないか。

5、『御遺文』における「死者との共闘」「死者が裁く」

「死者との共闘」「死者が裁く」という言葉の文証を『御遺文』に求めるならば、『御遺文』読解に沈潜してその言葉を引き出してきた上原専禄の著作を説明するのが良いだろう。上原専禄とその思想については、「死者との共闘-「同一苦」の担転としての回向」という題名で私がこの夏の研修で発表した際のレジュメ(巻末の資料編①参照)をつけておくので、目を通していただければと思う。

上原の『死者・生者―日蓮認識への発想と視点―』(著作集16)には、「五・死者と日蓮」という章立てがあり、その中に「南条兵衛七郎の死を受けて」、「富木常忍の母の死を受けて」、「阿仏房の死を受けて」という三篇の論考が掲載されている。この三篇は、上原が『御遺文』に「死者との共存・共生・共闘」を見出した探求の賜物である。直接に諸論考に当たってもらうのが最も良いのだが、それでは文証を挙げるという役目が果たせないので、不充分ながら、それぞれを簡単にみていこう。

①「南条兵衛七郎の死を受けて」では、父(故上野殿)を失った南条兵衛七郎次郎時光(上野殿)に当てた消息を詳細に読み解くことで、「父子共存の妙境を実現させていこうとする日蓮」の姿を描き出している。日蓮聖人は、その両者の共存・共生への展望を次のように書き送っている。

「その上、殿はをさな(幼少)くをはしき。故親父は武士なりしかども、あながちに法華経を尊み給ひしかば、臨終正念なりけるよしうけ給はりき。その親の跡をつがせ給ひて、またこの経を御信用あれば、故聖霊いかに草のかげにても喜びおぼすらん。あはれいき(活)てをはさば、いかにうれしかるべき。

この経を持つ人々は他人なれども同じ霊山へまいりあはせ給ふなり。いかにいはんや故聖霊も殿も同じく法華経を信じさせ給へば、同じところに生まれさせ給ふべし。いかなれば他人は五六十までも、親と同じしらがなる人もあり。我わかき身に、親にはやくをくれ(後)て、教訓をもうけ給はらざるらんと、御心のうちをしはかるこそなみだもとまり候はね。」(『上野殿御返事』文永11年11月)

日蓮聖人は、「同じところに生まれさせ給ふべし」と来世においての共生・共存の安心を与えているが、その共生が現世においての「共闘」となって述べられたのが、熱原法難にさいして法華経の信仰者として成長した時光に与えた次の消息である。

「さる事なくば、梵王・帝釈・日・月・四天その人の家をすみかとせんとちかはせ給ひて候ふは、いふにかひなきものなれども、約束と申す事はたがへぬ事にて候ふに、さりともこの人々はいかでか仏前の御約束をばたがへさせ給ふべき。もしこの事まことになり候はば、わが大事とおもはん人々のせいし(制止)候ふ。またおほきなる難来るべし。その時すでにこの事かなうべきにやとおぼしめして、いよいよ強盛なるべし。さるほどならば聖霊仏になり給ふべし。成り給ふならば来たりてまほり給ふべし。その時一切は心にまかせんずるなり。かへすがえす人のせいし(制止)あらば、心にうれしくおぼすべし。恐恐謹言。五月三日 日蓮花押 上野殿御返事」(『上野殿御返事』健治元年)

この消息で日蓮聖人は時光に、法華経信仰を捨てろと言われるような大難が来ても、梵天・帝釈の守護が叶う機会だとしてますます信心に徹しすれば、亡き父上の成仏叶うのみならず、成仏したこと証として亡き父上の霊が来たって護ってくれるだろう、と「亡き父と時光との共闘」を保証しているのだ。そして、その時こそ「一切は心にまかせんずる」ことが出来るような大安楽の境地が開ける、と日蓮聖人は断言している。

②「富木常忍の母の死を受けて」では、前半では身延納骨の時に「親子同時成仏」を述べた『忘持経事』、後半では母の三回忌に「即身成仏義」を説いた『始聞仏乗義』を中心に、その「死者との共存・共生」を読解している。ここでは、「親子一体の命題」と「同時成仏の命題」が述べられた『忘持経事」を挙げておこう。

「案内を触れて室に入り、教主釈尊の御宝前に母の骨を安置し、五体を地に投げ合掌して両眼を開き尊容を拝し、歓喜身に余り心の苦しみ忽ち息む。我が頭は父母の頭、我が足は父母の足、我が十指は父母の十指、我が口は父母の口なり。譬えば種子と菓子と、身と影とのごとし。教主釈尊の成道は浄飯・摩耶の得道。吉占師子・青提女・目嬰尊者は同時の成仏なり。かくのごとく観ずる時、無始の業障忽ちに消え、心性の妙蓮忽ちに開き給うか。しかして後に随分仏事をなし、事故なく還り給う云云。恐々謹言。富木入道殿」(『忘持経事』)

③「阿仏房の死を受けて」では、阿仏房の故霊の行方について不安と懸念をもつ千日尼に対して、それを一掃すべく書かれた『千日尼御返事』を中心に、「霊山往詣」による死者・生者の共存が読解されている。ことに、阿仏房が多宝塔の中に入り、二仏と対面していると述べられたところは重要である。死者・阿仏房は、生前には日蓮聖人の法話に膝を接して聞き入ったように、いまは釈迦・多宝の二尊の膝下で釈迦仏の説法を聴聞しているのである。

「法華経に云はく「〔もし法を聞く者有らば一として成仏せざること無し〕」云云。文字は十字にて候へども「法華経を一句よみまいらせ候へども、釈迦如来の一代聖教をのこりなく読むにて候ふ」なるぞ。

~略~

これ等は皆「〔一として成仏せざるは無し〕」の経文のむなしからざるゆへぞかし。

されば故阿仏房の聖霊は今いづくむにかをはすらんと人は疑ふとも、法華経の明鏡をもつてその影をうかべて候へば、霊鷲山の山の中に多宝仏の宝塔の内に、東むきにをはすと日蓮は見まいらせて候ふ。

~略~

故阿仏房一人を寂光の浄土に入れ給はずは諸仏は大苦に堕ち給ふべし。ただをいて物を見よ、ただをいて物を見よ。仏のまことそら事はここにて見奉るべし。

~略~

いそぎいそぎ法華経をらうれう(粮料)とたのみまいらせ給ひて、りやうぜん浄土へまいらせ給ひて、みまいらせさせ給ふべし。」(『千日尼御返事』弘安三年七月)

以上、『御遺文』にみえる「死者との共存・共生・共闘」の文証を見てきたが、南条兵衛七郎や常忍の母また阿仏房という死者達が日蓮聖人そして教主釋尊がおられる霊山浄土にいながら、未来の死者である生者と共に、共存・共生・共闘している様子がおぼろげにも伝わったかと思う。

では「死者が裁く」の文証は何かといえば、私見では先述した3項の「『御遺文』における「呪(咒)」と「殺」」で触れた「還著於本人」がそれに当たると思う。「裁く」のは、神仏の働きであり、死者は既に神仏の側にいる存在である。しかしその裁きは恣意的なものではなく、その者が行ってきた自らの業(行為=カルマ)を、正確にその者に還して受取らせること、つまり「自業自得」として裁くのである。日蓮聖人が真言等の祈祷による亡びを「還著於本人」というのは、そういう意味である。

日蓮聖人においては「還って本人に著く」ことや「自業自得果」は、謗法行為による悪因悪果の必然として述べられている。その反対には、正法護持による諸天善神の守護という善因善果があるのはいうまでない。「死者との共闘」とは、いわば「諸天善神の守護」とも並べられる正法護持のための善行であり、私たちは共闘する死者を通じて教主釈尊にもまた直参することができるのではないだろうか。

6、ふたたび「呪殺」「死者との共闘」を考える

以上、経典ならびに『御遺文』にみられる「呪殺」「死者との共闘」「死者が裁く」という言葉の文証を挙げてきたが、その現代的な意義について述べておきたい。

「呪」についてはすでに辞書的な説明をしているが、あらためて「呪」が宗教の根源的な力を表わしていることを確認しよう。「呪」には、善呪(祝頌)と悪呪(呪詛)があることをみてきたが、その意味の広がりは単なる呪術レベルの話には収まらない。善因善果と悪因悪果もまた「呪」によるのであり、現象する善悪吉凶にはすべて「呪」の力が働いているといってよいのではないか。『災難興起由来』における「善神捨国」による悪鬼跳梁と災難の続発も「呪」の働きを抜きに考えられないし、また逆に正法護持による立正安国も法味を納めた諸天善神による守護という「呪」の働きにより達成する。『法華経』においても「呪」は陀羅尼なのであり、また真言(mantra)であって、「呪」を「のろう」としか読まないような近視眼では、その本義を捉え損なってしまうだろう。

一方「呪」は、マックス・ウェーバーが近代合理主義が作られる中で「呪術の追放」がなされたと指摘したように、過去の遺物であり反近代の象徴とされてきた。あるいは、その近代化の過程において「呪」は「のろう」という負の意味でしか捉えられなくなっていたのかもしれない。しかし、それだからこそというべきか、近代化の悪潮流に対抗して、日本の近代化における生者エゴイズムの闇を照らしていくために、「呪」の語の持つその反近代の祝祭的で宗教的な強度を使っていくべきではないだろうか。

「殺」についても、その語源を活かしての解釈をすべきではないだろうか。既に見てきたが白川静によれば、「殺」は「画像参照①」(たたり)をなす獣の形と、杖のように長い戈である殳(しゅ)が組み合わさった字であり、「画像参照①」をひきおこす獣を戈で打って、それにより祟りを殺ぎ(減らし)、無効とする行為を殺といい、減殺(へらすこと)が本義だという。したがって、「殺」の読みは「ころす」「そぐ」「へらす」とあって、また熟語では「笑殺」など程度を強める助詞としても使われている。「殺す」意味ではない熟語としては減殺をはじめ、笑殺、悩殺、酔殺、愁殺、粛殺、礁殺、衰殺、睡殺、羨殺、殺到、殺伐、殺風景など、実に多くの言葉がある。「殺」を「ころす」とだけ読むのが、いかに意味を狭めているかがわかるだろう。今回、本僧団は「殺」を自他共の煩悩を「減殺する」という意味で使っている。そして、我々の煩悩によって生み出されているものが、生者エゴイズムという近代化の「画像参照①」にほかならない。

本僧団が「呪殺」という強度のある言葉を持ち出して目指したものは、この日本近代化の「画像参照①」をいかに減殺して、いかに成仏させていくのかということである。「画像参照①」は現在、原発推進、安保関連法推進、日米地位協定堅持という形で顕れているが、実はその「画像参照①」は我々の煩悩が生み出して維持しているのだ。「自発的隷従」という言葉があるが、まさしく問題は、我々が隷従状態にあるに関わらず逆にそこから脱することが不安となり、積極的に自由を放棄して現状維持を望んでしまう、という奴隷根性にある。日本の現状は、この自発的隷従状態にあるのではないか。それは、日本は独立国ではない、米国の従属国であり準植民地であると思いながらも、福島や沖縄を犠牲として原発再稼働を現実的な選択として肯定して独立や変革を望まないという心情であり、「呪殺」すべきは我々のこうした煩悩である。この自発的隷従という呪縛からの解放と自立こそが、本僧団が行おうとしている「呪殺」にほかならない。

戦後70年となる本年八月、日蓮宗も広島において宗門法要を厳修して戦争・被曝犠牲者への慰霊と平和への誓願を新たにした。またTVでの戦争特集のみならず70年前の戦争を題材にした映画も多かった。しかし、なぜ70年たっても「戦後」と言われなければならないのか。私見によれば、それはあの戦争の死者達がいまだ成仏できないから、彼らが戦後を終わらせることを許さないからだと思う。戦後が終わらないのは、靖国問題があり、慰安婦問題があり、戦争謝罪の問題がいまだに外交カードに使われるほどに、あの戦争が現在も続いているからだ。それは韓国、中国との関係のみならず、何よりもアメリカとの関係において続いているのだ。国連(連合国)憲章の敵国条項によれば、日本はいまだ国連(連合国)の「敵国」である。そして、在日米軍の基地は北海道から沖縄までに135あり、その使用面積の74%は沖縄となるが、27の都道県に基地があることになる。もちろんこの基地は戦後の進駐軍がそのまま居座ったもので、米軍基地は日本を守っているというよりも日本を制圧していると言った方が実情に合っている。それは「日米地位協定」という不平等条約によって明らかである。あの戦争でアメリカと戦い死んでいった死者達は、70年後のこの日本の現状を果たして喜ぶだろうか。「死者が裁く」とは、まさしくこの現状を「死者・生者の共闘」によって裁く(変革する)ということでもある。

しかし「死者」という存在の重要性は、当然ながら戦没者の問題に限るわけではない。東日本大震災においても「死者」の問題が大きく浮上したが、おそらく近代化の行き過ぎや生者エゴイズムに対する反省からか、生者における死者の意味はますます大きくなってきている。おそらく今後、このような死者と生者の関係を問い直す研究は、仏教分野に限らずにますます多く現れてくるだろう。

7、今後の論議のために -上原専禄の『誓願論』という現代的課題-

上原専禄は、1970年10月7日、池上の日蓮宗宗務院で開かれた第三回日蓮宗教化研究会議において、記念講演「誓願について」を行った。その講演を締めくくる言葉として、上原は次のように語った。

「今日の、少なくとも日蓮宗というもの――必ずしも日蓮聖人の個々の信仰者ではありません――は、『開目抄』に記されている日蓮聖人の誓願を、たとえ完全に無視してはいられないにしても、棚上げにしていられるんじゃないか、と私は思うんであります。~略~ いずれにしましても、『開目抄』の三大誓願について、今日の日蓮宗は甚だ怠慢である、と私は申し上げたいのであります。こう申すことにさえ何かさしさわりがおありのようでしたら、私の方からも再び伺うのをご遠慮申し上げたい。何よりも気恥ずかしく、てれくさいからであります。その意味で、初めから私は、これが最後になるかも知れん、と申し上げたんであります。どうぞこれが最後とならないことを、私のためにも、日蓮宗のためにも、祈らせていただきます。これで話を終わらせていただきたい、と思います。」(『死者・生者』「誓願論」)

この言葉通り、その後二度と上原が日蓮宗を訪れることはなく、上原は1975年10月に京都で逝去する。「誓願論」の講演後、日蓮宗はその提言を再考することはなく、一種の日蓮宗のトラウマとして触れることを怖れて忘却するに任せていたようにみえる。しかし、上原が提起した「死者生者の共存・共生・共闘」という命題は本質的であるがゆえにますますその重要性を増して、3.11東日本大震災と原発大事故を経験したことにより、私たちは慰霊を通しての死者との共闘、そして生者エゴイズムと近代化の弊害の克服という課題に向き合い、応答せざるを得なくなった。それは、上原が最後に日蓮宗に語りかけた言葉への、遅れ馳せの応答としても行われなければならないだろう。つまり、「日蓮聖人の三大誓願」をどう受け止めているのかという答えとして、私たちは応答しなければならない。

上原専禄の思想的復権は、『シリーズ日蓮』第五巻発刊と、それに続く本僧団の結成によって成し遂げられたといっていい。今後行われなければならないことは、その思想を再活性化してその先を拓いていくことである。それは、日蓮思想を現代に活かすことであり、本僧団の活動はその一つの試みであることをお伝えし、今後も様々な場で皆さまとの対話が続けられることを念願して拙い説明を終了する。

ここまで読んでいただいたことに篤く感謝申し上げます。

合掌

2015年10月21日

資料編

資料① 講義レジュメ(参考用)

本化ネットワーク研究会 第11回夏季セミナー 講義③

2015.8.29 於:東洋大学 6301教室

死者との共闘-「同一苦」の担転としての回向

発表: 澁澤光紀

Ⅰ、「死者」への注目

| 〇大量虐殺・大量死の時代における死者の怨念をいかに鎮魂するのか |

| 第二次世界大戦、アジア太平洋戦争における戦没者への鎮魂=慰霊、(アウシュヴィッツ、ヒロシマ、ナガサキ、オキナワ、ヤスクニなど、死者をめぐる問題群) |

| 〇自民族中心の同化主義や独我論の反省から、他者論⇒死者論へ |

| 近代的合理主義の限界として自己に回収できない他者(同化も排除もできない)が浮上。 アウシュヴィッツ以後の哲学の「他者」には「死者」が含意されている(内田樹の指摘)。 |

| 〇「死・霊」から「死者」の発見へ |

| 生者における「死」や「霊」ではなく、人間存在の関係性として実存する「死者」へ (先達・先祖としての死者の恩恵、変わらない死者からの視線、共に生ける死者を意識する) |

1、死者論の先駆―田辺元の「死の哲学」と「死者との実存共同」

〈死の哲学〉

今日の原子力時代は、まさに文字通り「死の時代」であって、「われらの日をかぞへる」どころではなく、極端にいえば明日一日の生存さへも期しがたいのである。(「メメントモリ」)/原子力時代はいはば「死の時代」である。近世の生本位、科学技術万能の時代は、現在その週末に臨んで居るといはなければならぬ」(「生」)

〈死者との実存共同〉

「死の哲学」は小生一人の哲学ではなく、「死の世紀」たる現代の哲学として万人の哲学でなければならぬ筈です。~ ここで敷衍いたさなければなりませぬのは、「復活」という概念でございます。

キリスト教徒でもない小生が復活を口に致すのは、全く空語に止まりはしないかといふ御疑は必定と存じます。 ~ しかし妻の死は之を可能に致しました。もはや復活は、客観的自然現象としてでなく、愛に依って結ばれた人格の主体性に於て現れる霊的体験すなはち実存的内容として証されます。 ~ 小生にとっても、死せる妻は復活して常に小生の内に生きて居ります。同様にキリストを始め多くの聖者人師は、小生 の実存内容として復活し、主体的に小生の存在原理となつて居るのでございます。その意味でいはゆる「聖徒の交はり」に、小生も参し得るわけです。

(「田辺・野上」書簡、1956年)

Ⅱ、「死者との共闘」とは何か

〈上原專祿の『死者・生者』〉

いわゆる「近代化」の思想と動向がそうさせるのか、それとも人口過密の心理的圧迫によるのか、今日の日本社会というものは、どうやら生者だけの世界になっている。 ~ 事実、「近代化」というものが万能のスローガンとして通用してはいない社会状況のもとでは、社会生活の現実の中で、死者のたとえば意思や想念や情感を十全にいかしつづける努力を払うというしかたで、生者が死者をその社会生活の中へ迎え入れたし、今後も迎えいれる可能性があるだろう。 ~ しかし、死者を排除して生活を処理しようとしたその瞬間、人間というものは死者にたいしてたちまち利己的・独善的な存在と化することを覚悟しなければなるまい。それだけではない。死者との絶縁において生きようとする人間は、最も根源的で最も物質的な地平における歴史的連関を否認することによって、己れ自身の存在を空洞化させ、己れ自身を浮遊生物化させる危険をおかすものであることを知らねばなるまい。

いずれにしても「近代化」の悪潮流を主体的に乗り切ろうとするなら、たとい古風のそしりはまぬがれぬにしても、この日本社会において、死者との共存、それとの共闘を避けるべきではあるまい。

「死者が裁く」(上原專祿著作集16『死者・生者』より)

〇生老病殺の時代⇒亡妻は「死んだのではなく、殺されたのである」

〇近代化の悪潮流としての生者エゴイズムへの糾弾

〇殺されていった人々との共存・共生・共闘を提起

「近代化」の悪潮流を主体的に乗り切るという大課題を、死者と生者の共存・共生・共闘によって実践していくという上原専禄が投げかけた問題群

- 生老病「殺」の時代⇒生権力の問題と重なる「生の支配・管理」

- 「近代化の悪潮流を主体的に乗り切る」という課題―近代の超克との関係

- 「霊位」ではなく「死者」という実在する存在への転換―死者が実存する

- 「回向」こそが生者と死者とつなぐ唯一の回路である

- 「生者」ではなく「死者」こそが回向の主体となる

- 「死者」の後ろには日蓮聖人・釈迦牟尼仏がいて、その誓願がある

- 「生者」は「死者・日蓮聖人・釈迦牟尼仏」のメディアとなって、共闘する

- 「日蓮の分身」になること

注 「生-権力」フランスのポストモダンの哲学者フーコーの用語。近代以前の権力は、ルールに従わなければ殺す (従うならば放っておく)というものだったが、近代の権力は、人々の生にむしろ積極的に介入しそれを管理し方向付けようとする。こうした特徴をもつ近代の権力を「生-権力」とフーコーは呼ぶ。具体的には2つの現れ方があり、1つは個々人の身体に働きかけて、それを規律正しく従順なものへ調教しようとする面である。学校や軍隊において働くこの種の権力は「規律権力」とも呼ばれる。もう1つは、統計的な調査等々にもとづいて住民の全体に働きかけ、健康や人口を全体として管理しようとする面である。こうしたフーコーの権力論は、近代になって個々人の自由が広く認められるようになったという一般的なイメージを覆し、近代を個々人を巧妙に支配管理する権力技術が発達してきた時代として捉えるものだった。またこれは、政治権力を奪取しさえすれば理想社会が到来すると見なす、マルクス主義的な権力観に対する根底的な批判でもあった。(『知恵蔵」2015より)

Ⅲ、上原専禄は何を問題にしたのか

(自伝的生涯の概要)

第一期「享楽としての読書」の時代(幼児期~二四才)⇒教養主義・マルクス・日蓮

第二期「禁欲としての読書」の時代(二四~敗戦) ⇒西欧歴史学の文献研究

第三期「闘争としての読書」の時代(四六才~七〇才)⇒世界史像における日蓮認識

第四期「回向としての読書」の時代(七〇才~七五才)⇒死者・生者の共闘

〇上原専禄における二つの焦点

①世界史像形成における日蓮認識の方法

②死者・生者の共闘―誓願論

①世界史像形成における日蓮認識の方法とは何か

1、「世界史」という近代的な歴史観(時間的年代的のみならず空間的関係的な世界観)

〇上原は、西欧近代中心の歴史観に対して「世界史」を普遍的なものと見ていた。

「(民族独立運動などにふれて)世界のすべての民族は、このような新しい条件に対決しながら、自己の生きる道を求めようとしている。それぞれの民族は「世界史」的認識に立ち、「世界史」において主体的に生きようとしているといってよい。」(上原編 教科書『日本国民の世界史』まえがき)

※課題として⇒上原は、京都学派の「世界史の哲学」をどのように摂取したのか

「このような京都学派の論理を集約するものが、西田幾多郎の言う「世界性の世界」の構想である。

それは、ヨーロッパ中心の帝国主義的な世界を否定するとともに、日本帝国主義が自己を中心として世界を形成しようとする動きも否定し、多元的・多中心的な世界の形成を唱えるものである。 ~ そのような「世界」のあり方は、いたるところが中心となるような「無限大の円」として描かれる。このような世界像は、「東洋」を植民地化し、他者性を否定して自己を拡張してきた「西洋近代」の普遍性をのりこえようとするものである。」(米谷匡史『植民地/帝国の『世界史の哲学』)

〇しかし、その多元的世界像については批判もある⇒「(京都学派の)高山・高坂らは、自らが普遍主義の立場から語っていると思い込んでいたからである。このように、多元的「世界史」とは結局一元的歴史の一種にすぎないことを自ら明らかにしてしまう。~彼らが実現しようと望んだのは、世界を変革し「日本人」が中心の位置を占め、「日本人」の普遍性に従って他の人びとを特殊性として規定するような主体に「日本人」がなることであったのだ。」

(酒井直樹『死産される日本語・日本人―「日本」の歴史・地政的配置』)

〇「世界―日本―自己」という課題を一貫する主体のあり方

※上原は、敗戦後すぐに出した『歴史的省察の新対象』(著作集一五)で、新たな時代をつくるための省察対象として「世界、日本、自己」取り上げた。上原は、関係の中における「認識主体としての自己」の他には、本来のありうるべき自己などない、と言ったが、ここには仏教の縁起思想、とりわけ一念三千の思想をみることができる。そして、自己」も「世界」も、現実的な行為の場となる「日本」があってこそ、はじめて現実的な存在となる。だから日本つまり民族の問題とは、「世界―日本―自己」の中で個人と世界を結び具体化するための媒介項として、欠かすことのできない課題だった。そして日蓮聖人とは、上原にとって「自己の本質を最高度に顕在化した日本人」であり、まさに世界史の始まりの一三世紀という時代において、「世界―日本―自己」の世界史認識を主体化した代表選手であった。

2、日蓮認識の方法

一、日蓮認識の宗義学的方法

二、日蓮認識の西洋学的方法

三、日蓮認識の世界史学的方法

四、日蓮認識の日蓮的方法

※この四つの方法が相互に関わりあい、その認識を実践の場で検証するものとして

五、日蓮認識の国民的(実践的)方法、あるいは民族の課題認識

宗義学的方法 → 内面化→日蓮的方法 ― 自己(個) ↓

↑↓(緊張関係) 日本→国民的(実践的)方法

西洋学的方法 → 主体化→世界史学的方法―世界(人類)↑

〇「日蓮=世界史」という往還的な視点

※岩波講座

①「日蓮とその時代――世界史認識の意味と方法の問題によせて」

②「モンゴル人の『世界征服』と一三世紀ユーラフロアジア世界――日蓮認識の意味と方法によせて」

(日蓮認識の三秘的方法)

日蓮的方法・・・・・・・・自己の本質認識 ――― 本尊認識

世界史学的方法・・・・・・人類の動態認識 ――― 題目認識

国民的(実践的)方法・・・民族の課題認識 ――― 戒壇認識

※この「世界―日本―自己」という対象は、戦後の世界的な民族独立運動に呼応して上原たちが主導した国民運動としての革新ナショナリズムに沿ったもので、個人意識と人類意識のあいだにある民族意識を課題とするものであった。しかし、注意すべきは、その「世界―日本―自己」が結局は「自己中心」の同心円状に描かれた自覚と意識に他ならないということである。上原の「日本民族」観には、帝国時代における多民族国家・日本の視点が抜けている。また、その日本国民の課題には、在日問題への視点が欠けている。主体はあくまで日本人という自己であり、そこには外部の「他者」はいない。しかし、妻の死去を契機として、その主知的で認識論的な自己が崩壊して、上原に死者という他者が訪れる。

②死者・生者の共存・共生・共闘 = 回向の実修

※妻の死によって、次の三つの観念が訪れる

「過ぎ行かぬ時間」― 常在此不滅(久遠実成)、成道時の釈迦、磔刑上のイエス。

「死者と生者の共存」―人は死によって新たなものとして存在する。死者との絆の確信。

「死者の主導」 ―死者が回向して(生者を)主導して、裁きの主体ともなるという認識。

歴史形成の主体としての死者。それから、歴史形成のメディアとしての生きている人間。これがありませんと、日蓮の信者だ、親鸞の信者だといってもですね、成り立たないんじゃないか。実は永遠の存在として日蓮・親鸞という方を考える。仰ぎ見る。――略―― ほんとうに主体性を持ちうるためには、そのような永遠に生き続けている、そういう死者と常識的にいわれるもののメディアになっていくこと、そのことこそがむしろ今日の日本社会のような、社会悪、政治悪で汚れきっている、そういう社会のなかで自己の主体性を保持していくその道ではあるまいかと、こういうふうに思うのですが。」(著作集二六「親鸞認識の方法」)

※日蓮認識の方法+死者・生者 = 「日蓮の分身」となる

以前であれば認識の主体は私であり、それは「恣意的な知る主体」であったが、以後では日蓮=『遺文』が主体となり、私はそのメディアとして日蓮=『遺文』を追体験(色読)することにより、客観性を帯びた主体に変わる。それが、主体主義と客観主義をともに乗り越える「認識主体そのものの客観化」であり、「日蓮の分身」化である。

Ⅳ、死者との共闘―「同一苦」の担転としての回向とは何か

1、上原専禄における回向と誓願

回向というものこそは死者と生き残った生者とをつなぐほとんど唯一のパイプなのです。死者の思いが生き残った人間に伝わり、生きている人間の思いが死者に通じるほとんど唯一の通路なのです。

このただ一つの道としての回向は、同時に悟りへの道でもある。死者は迷っている。生きている人間はいっそう迷っている。両方まよっているのですが、その双方がやがて悟りの道へ到達する方法としても、この回向というものが特別大事な意味を持っているように考えられる。 ~ 総じて回向とは何か、仏教における回向の意味は何かが問題であり、更にはその問題にかかわって、誓願とは何かいう問題が深ぶかと問題になってくる」(著作集一六「誓願論」)

2、回向の主体は、毎自作是念・以何令衆生・得入無上道・速成就仏身の誓願を立てた釈尊のあり、三大誓願の日蓮聖人のである。

〇「死者のメディアになる」とは、死者の声を聴くことである

※「過ぎ行かぬ時間」とは、死者の時間である。ほかの事物はどんどん流れるのに、妻の死去という事実とそれにかかわる事物は流れない。上原は、その流れない非歴史的な時間の中で、永遠に現在的な存在である「死者」の実在を感じる。現実感は、むしろ流れない死者の時間にある。上原は、死者によって生かされている自分を感じて「回向において生きていくよりほかに、もう生きようがない」と述べる。この時、上原の新たな主体が、他者によって支えられる「万人の身代わりとなって立ち上がる有責的な主体」(レヴィナス)が誕生したといえよう。この有責的な主体は、キリスト教でいえば磔刑上のイエスであり、仏教でいえば他者の苦しみを自らが引き受ける「代受苦」の不軽菩薩である。

※「死者のメディア」とは、アブラハムが神に命じられるままにイサクを捧げようとしたように、死者として実在する妻の、そしてその背後にいる日蓮聖人と教主釈尊の語る声を聞き、その声に疑いを持たずに臣従する主体であり、受動的で脆弱な主体である。この死者のメディアという主体に、法難(受苦)を受け続けながらも他者に語りかけることをやめない常不軽菩薩の姿を重ねることができる。常不軽菩薩もまた、法華経の言葉を預かる預言者であり、預言の言葉(授記)によって衆生を救済する仏のメディアなのである。上原は、永遠の現在である仏・菩薩・死者が生きるこの過ぎ行かぬ時間に立って、死者・生者の共存・共生・共闘をめざし、やがて死者と成るものとして、近代の悪潮流にまみれて流れ行く「狭量で排他的な生者エゴイズム」の世界を糾弾する。

3、死者の声を聴くために

『死者のざわめき―被災地信仰論』(磯前順一)から

イタコのように死者の思いを自分の魂に憑依させなければ、生者には死者の声は聞こえてこないだろう。宗教者も表現者も、生者と死者の橋渡しをする魂の翻訳者のようなものだと思う。しかし、それでも生者は死者になることはできない。なぜなら生者とは文字通り生き残った者だからであり、死者にならなかった者だからである。死者の気持ちが分かったと思ったとき、その表現には欺瞞が入り込む。死者の名前を借りて、生者の欲望を語ることになりかねない。他方で、死者に完全に憑依されてしまうなら、今度は生者が発する言葉を失うだろう。 ~ なくなった人たちを含め、被災した人びとの言葉にならない思いを、無力さに裏付けられた強い精神によって、確かな言葉へと変えていく翻訳の作業がいま求められているように感じる。(「死者のざわめき』磯前順一)

資料② 再結成時資料

1、「呪殺祈祷僧団四十七士JKS47の再結成目的について(再結成時のチラシより)」

【再結成】

1970年、日本列島を公害列島と化し、多くの人々に障害と死をもたらした水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市大気汚染等々の重大な公害問題に立ち向かった仏教者を中心とする「公害企業主呪殺祈祷僧団」という集団があった。このすでに伝説化した「公害企業主呪殺祈祷僧団」をこのたび再結成する運びとなった。再結成にあたって「公害企業主呪殺祈祷僧団」を「呪殺祈祷僧団(JUSATU KITOU SOUDAN)」と改め、僧団員の数を忠臣蔵にちなみ四十七人とした。したがって、正式名称を「呪殺祈祷僧団四十七士」、略称を「JKS47」とする。

【理念】

「呪殺」とは、神仏のはからい、霊験によるものである。

「呪殺祈祷僧団四十七士〈JKS47〉」は、神仏による音霊・言霊に感応し、伝達することを使命とし、死者との「共存・共生・共闘」を理念とする。それは、神殺し、仏殺しであった神仏分離・廃仏毀釈にはじまる日本の近代の始めから現在に至るまでの夥しい負の遺産を継承し、敗者の視点に立ち、ひたすら死者の裁きを懇請し祈念することである。

「死者が裁く」とは、近代化の悪潮流としての生者エゴイズムを糾弾し、死者との共存・共生・共闘を唱えた上原専禄の『死者・生者』にある言葉である。

【活動】

戦争法案廃案!安倍政権退陣!原発再稼働阻止!売国奴に死者の裁きを!これが当面の緊急課題だが、日米地位協定を廃棄することが最大の眼目である。

2、「表白文」

仏滅後二千二百余年が間、一閻浮提未曾有の大曼荼羅。南無久遠実成大恩教主釈迦牟尼世尊、證明法華の多宝如来、十方分身三世諸仏、南無上行無辺行浄行安立行等の本化地湧の諸大菩薩、梵天帝釈日天月天四大天王、天照大神八幡大菩薩日本国内大小の神祇、一乗擁護の諸天善神等、殊には南無末法有縁の大導師主師親三徳高祖日蓮大菩薩摩訶薩宗門如法弘通の先師先哲に申して曰く。

抑われら「呪殺祈祷僧団」とは、一九七〇年九月七日、丸山照雄、梅原正紀、松下隆洪ら僧俗八人によって結成されし「公害企業主呪殺祈祷僧団」の命題を引き継ぐものなり。「呪殺」とは、国家・企業によって殺されし死者の裁きを代行し、死者の声を祈祷により代弁するものなり。

一九六九年四月末、医療過誤と人命蔑視により妻を喪った歴史学者上原專祿は、妻への回向を通し、妻の常在を実感するに至った。「死者との共闘」の端緒である。そして死者と共に生きるという実感は、「日本の社会生活の実際」の酷薄な現実を引き出し、さらに死者を拒絶する生者だけの社会を否定し、妻の死以前は観念的問題でしかなかったはずの「虐殺の犠牲者たち」がいきいきと立ち現れて来るに至るのである。

アウシュビッツで、アルジェリアで、ソンミで虐殺された人たち、その前に日本人が東京で虐殺した朝鮮人、南京で虐殺した中国人、またアメリカ人が東京大空襲で、広島・長崎の原爆で虐殺した日本人、それらはことごとく審判者の席についているではないか。そのような死者たちとの、幾層にもいりくんだ構造における共闘なしには、執拗で頑強なこの世の政治悪・社会悪の超克は多分不可能であるだろう。

この一文「死者が裁く」が『朝日新聞』に書かれたのは、告別式を修してから十一ヵ月後の一九七〇年三月になってからであった。そしてこう宣揚し、「死者にたいする真実の回向」を説く。それは、生者である私たちが「死者のメディア」になって、この世界で「審判の実」をあげてゆくことにしかない。

老歴史学者の夫人への切々たる「回向」行は、アウシュビッツ、アルジェリア、ソンミ村、関東大震災、南京事件、東京大空襲、広島・長崎における虐殺者を被告人席に立たせ、虐殺された数百万の審判者(死者)たちとの共闘によって、頑強な政治・社会悪と対峙してゆく姿勢を明確にしてゆくのである。

かくして、愛するものの不慮の死から発した「死者との共闘」は、世界史的規模をもって、死者を内包しつつ、過去現在未来の存在の時空を駆けめぐるのである。

一九〇六年九月、能登高浜の貧しい漁村に生まれ苦学。関東大震災、治安維持法の時代を生き、生涯を戦い抜いた歌人坪野哲久は、こう言った。

「残忍で強欲で、流血を嗜むこと猛獣よりも甚だしい。われわれの世界は、このような人間どもの集団であり、社会であり、歴史でもあるのだ。更に支配する者と支配される者。強大国と弱小国。人間による人間の搾取と収奪と大量殺戮。そして、ぬけぬけとたけだけしく、正義とか平和とかの美名をかかげている」。

老パルチザン坪野哲久は、一九八八年十一月、昭和尽。自らの死を前にこう歌った。

民衆を困しめる奴とめどなく極悪ならば眉間を撃つぞ

一九六〇年六月十五日、国会構内で扼殺された東大生樺美智子の声が聞こえる。

でも私は

いつまでも笑わないだろう

いつまでも笑えないだろう

それでいいのだ

ただ許されるものなら

最後に

人知れず ほほえみたいものだ

言葉は生きている。言葉には魂が宿っている。二十二歳の樺美智子は死んではいない、新生日本を見つめ、この悪しき地上にあって戦うことをいまもやめない。われわれ呪殺祈祷僧団に集う僧俗は、高らかに死者と連帯し、死者と共闘する。

写真家の声に耳を傾けよう。

「この国はすでに三権分立さえも危うくなったように思う。戦後五十年間、自民党政権は改正手続も民意もとらないまま、憲法を拡大解釈し自衛隊を保有し」「自衛隊の海外派兵までも合憲とさせた」。「侵略戦争の果てに国際連盟と戦い、三二〇万の国民が殺され、全国の都市がほとんど焦土となり、一〇〇万人の子どもが親と家を失って戦争孤児となり、すべての国民が飢餓に晒された悲惨な戦争を性懲りもなく繰り返すつもりか」。

写真家福島菊次郎、一九二一年三月、山口に生まれ、国家が見捨てた戦災孤児や被爆者の悲しみを撮り続け、上京後は三里塚闘争、ベトナム反戦、全共闘、自衛隊と兵器産業、公害、福祉、環境問題など執拗に歴史と国家の悪を撮り続けた。

「太平洋戦争における非戦闘員の死者は約一二〇万人で、焼失家屋は二二八万戸といわれるが、そのほとんどは敗戦の昭和二〇年にサイパンを発進した焼夷弾攻撃によるもので、一千万人近くが住居を奪われ戦後の荒廃の中に投げ込まれた」。

あろうことか日本国は、東京大空襲、全国都市への空襲、広島・長崎への原爆投下の大量虐殺を命令実行したカーチス・ルメイ米空軍大将に勲一等旭日大綬章を授与した。東京オリンピックが開催された一九六四年、受賞を決定したのは時の内閣総理大臣佐藤栄作、A級戦犯で六〇年安保を強行採決した岸信介首相の弟である。

その岸信介は、阿部首相の祖父であり、佐藤栄作は安倍晋三の大叔父にあたる。

九十三歳を迎えて、写真家福島菊次郎は言った。

「人の生命には限界がありますが、悪しき権力者は孫の代に続いてさらに次の代まで続こうとします」。

けだし至言である。悪しき権力者の悪しき遺伝子、悪しき野望をいますぐに打ち砕かなければならない。

戦後七十年目の八月、福島原発事故は顧みられることなく川内原発は稼働を開始した。沖縄県民の平和への願いは無視され、辺野古に基地が作られようとし、戦争法案は平和安全法案という名に偽装され、いま當に参議院で強行採決されようとしている。

億万の死者たちは、日本人を戦争に巻き込み、国土を死の灰で汚染する者たちを恕しはしないであろう。

わたなかを漂流しゆくたましいの悲しみふかく哭きわたるべし

「呪殺」とは、「呪い殺す」の意ではない。虐殺された死者たちからの、切羽詰まった伝言であり、叫び声であり、怨嗟をこめた「最後の言葉」に他ならない。彼らの痛苦を代弁する言葉、それが「呪殺」である。

呪殺祈祷僧団に結集したわれら僧俗は、本日只今、憲法遵守を願う人々が集う、此処経産省前テント広場において、死者の願い死者の痛苦を代弁し、再び此処に「呪殺祈祷僧団」を結成する。経に曰く「衆生劫尽きて 大火に焼かるると見る時も 我が此の土は安穏にして 天人常に充満せり」。

至心に回向し奉る、戦災戦没・震災原発・公害・刑死殉難横死の諸精霊、追善供養証大菩提。「毎に自ら是の念を作す 何を以てか衆生をして 無上道に入り 速やかに仏身を成就することを得せしめんと」。

重ねて祈願し奉る「天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害」「諸余怨敵 皆悉摧滅」「受持法華名者福不可量」

慎み敬ってこれを申す。南無妙法蓮華経。

二〇一五年八月二十七日

再建呪殺祈祷僧団

3、「回向文」

慎み敬ってここに呪殺祈祷僧団を再結成し、新たに呪殺祈祷僧団四十七士と名乗り、JKS47と略称し、神仏分離、廃仏毀釈なる神殺し、仏殺しをもって近代の幕を開け、戊辰戦争以来ほぼ百年の間、戦火は途絶えることなく、七十年前に三百十万人余の死者を犠牲として敗戦国となるも、ついに真の独立を得ることなく、いまだ混迷の歴史を歩み続けるこの国の現状を鑑み、常に敗者の視点に立ち、無告の民の声を聴き、死者との共存・共生・共闘を理念とし、ひたすら死者による裁きを懇請し祈念する菩薩行を実践せんとするにあたり、唱え奉る南無妙法蓮華経、読誦し奉る妙法蓮華経、鳩る所の功徳をもって、本月本日松葉谷御法難第七百五十六回の聖日を迎え奉る南無末法下種の唱導師、日本第一の法華経の行者日蓮大聖人に回向し奉る。

下山御消息に曰く。

去正嘉元年に書を一巻注たりしを、故最明寺の入道殿に奉る。御尋もなく御用もなかりしかば、国主の御用なき法師なれば、あやまちたりとも科あらじとやおもひけん。念仏者並に檀那等、又さるべき人々も同意したるとぞ聞へし。夜中に日蓮が小庵に数千人押寄せて殺害せんとせしかども、いかんがしたりけん。其の夜の害もまぬがれぬ。然ども心を合たる事なれば寄たる者も科なくて、大事の政道を破る。(日蓮が生たる不思議なりとて伊豆国に流ぬ。)

これ子細をわきまえざる者の大事の政道を破りたる振舞なり。しかるに恐怖悪世にありて法華経を弘める者、度々の迫害あるは佛の金言なり。日蓮大聖人この金言を御身に当て給い、如来の御使いとして、いよいよ強盛に法華経の御題目を弘め給う。

如来現在猶多怨嫉、況滅度後、我不愛身命、但惜無上道、諸天昼夜、常為法故、而衛護之、為悦衆生故、現無量神力。

南無松葉谷御法難会上、死身弘法の大導師、吾祖日蓮大聖人。

巧於難問答、其身無所為、忍辱心決定、端正有威徳、十方佛所讃。大慈大悲御報恩謝徳。南無妙法蓮華経。

仰ぎ祈らくは一天四海皆帰妙法、正法治国不邪誑人民、天下泰平国土安穏万民快楽。

殊には、現下焦眉の急たるは、広島長崎への原爆投下、東京大空襲をはじめとする日本全土への無差別爆撃による大量殺戮に対し、いまだその罪を認めず、一言の謝罪も反省も無き米国政府の走狗となり、安保関連戦争法案を掲げ、原発再稼働、辺野古新基地建設等を推進せんとする安倍政権の速やかなる退陣を祈って止まず。売国奴に死者の裁きの鉄槌を下し給はんことを!

我等、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故による死者を悼み、いまだ帰らぬ行方不明者の無事を祈り、ここ経産省前テント広場に集う数多くの被災者に平穏と安楽な日々が一日も早く訪れんことを祈念し奉る。

我等一同、無始以来罪障消滅、道念堅固神力不退、願以此功徳、普及於一切、我等与衆生、皆共成佛道。

南無妙法蓮華経。

平成二十七年(二〇一五)八月二十七日 呪殺祈祷僧団四十七士・JKS47

資料③ 『新修大正大蔵経』での「呪殺」検索結果

『新修大正大蔵経(テキストデータベース)』での「呪殺」検索結果

- 梵志頞波羅延問種尊經 (0071) 0876b27-0878b27: 延先世時七婆羅門尚能呪殺人是時我不聽子曹所語

- 佛説佛名經 (0441) 0208c18-0208c24: 興惡方便誓殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野田

- 過去莊嚴劫千佛名經/附、卷首三劫三千佛縁起 (0446) 0367a20-0367b04: 興惡方便誓殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野畋

- 現在賢劫千佛名經 (0447) 0378c16-0379a03: 興惡方便誓殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野畋

- 摩訶僧祇律 (1425) 0254b11-0256c25: 者得波羅夷是名毘陀羅呪殺屑藥殺者若比丘欲殺人

- 根本説一切有部毘奈耶 (1442) 0662b16-0662c01: 云何作呪殺若苾芻有殺心起方便欲殺女男半擇迦作

- 根本説一切有部毘奈耶 (1442) 0662c02-0662c20: 死者得彼羅市迦是名作呪殺云何推墮殺若苾芻欲殺

- 根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (1443) 0925c23-0926a08: 云何作呪殺若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦

- 根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (1443) 0926a13-0926a16: 死者得波羅市迦是名作呪殺

- 梵網經 (1484) 1004b16-1004b20: 便讃歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺縁殺法殺業乃至

- 優婆塞戒經 (1488) 1067a07-1069b29: 等或有説言婆藪仙人説呪殺人殺羊祀天不得殺罪是

- 大智度論 (1509) 0191a03-0192b08: 盜婬妄語飮酒言爲天祠呪殺無罪爲行道故若遭急難

- 阿毘達磨順正理論 (1562) 0529a18-0531b27: 量故我先辯於祠祀中明呪殺害非得愛果其理極成由是彼言祠祀明呪爲利

- 成實論 (1646) 0292a01-0295c05: 殺生得福所謂以違馱語呪殺羊羊死生天違馱經是世

- 成實論 (1646) 0295c07-0296a09: 隨教勅人令殺衆生或以呪殺心亦可造有人發心能令

- 菩薩戒義疏 (1811) 0571b08-0580a29: 者奬勸令命斷亦犯也六呪殺謂毘陀羅等雖假餘縁亦皆同犯律中明殺十五

- 天台菩薩戒疏 (1812) 0580c17-0590a19: 見若聞皆隨喜故五乃至呪殺者殺相猶多刀杖坑阱藥毒等類呪殺希故越却

- 梵網經菩薩戒本疏 (1813) 0609c13-0613b27: 勸厭身死或教人令殺或呪殺或如壯夫吐唱使死此語殺中初一輕次一中後

- 菩薩戒本疏 (1814) 0663b26-0664c20: 殺讃歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺縁殺法殺業乃至

- 梵網經古迹記 (1815) 0703b20-0704a12: 罪門初者如經若自殺至呪殺此即違犯差別相故違犯

- 瑜伽師地論略纂 (1829) 0041a14-0041b06: 轉果應如轉變等者由行呪殺生當來能變羊等惡色令

- 慈悲水懺法 (1910) 0972b12-0973c03: 興惡方便誓殺願殺及以呪殺或破決湖池焚燒山野畋

- 阿育王傳 (2042) 0104c21-0105a02: 即結呪索繋菩提樹而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告

- 天尊説阿育王譬喩經 (2044) 0171b11-0171b24: 等便共議言道人何故來呪殺我牛便追逐道人將還問

- 釋迦方志 (2088) 0966a29-0966b07: 仙巖栖人觸通退便以惡呪殺此國人今猶少也又此西北山林中行一千八百

- 洛陽伽藍記 (2092) 1019a01-1019c21: 商人止宿池側値龍忿怒呪殺商人盤陀王聞之捨位與子向烏場國學婆羅門

- 經律異相 (2121) 0152c15-0152c27: 邊夫人嫉妬雇婆羅門令呪殺佛樹於常婆羅門四月七

- 法苑珠林 (2122) 0937a28-0937b03: 便讃歎殺見作隨喜乃至呪殺殺業殺法殺因殺縁乃至

- 梵網戒本疏日珠鈔 (2247) 0070b12-0070b16: 位有可殺義縱雖不往有呪殺等

- 梵網戒本疏日珠鈔 (2247) 0108c02-0109a01: 所覽爲準故撲揚云前戒呪殺在因縁之上此盜戒呪盜

- 大乘法苑義林章師子吼鈔 (2323) 0866c13-0867a09: 因縁法業倶爲重戒復以呪殺讃歎見作隨喜方便殺等

- 顯揚大戒論 (2380) 0714b18-0719a20: 等或有説言婆藪仙人説呪殺人殺羊祀天下得殺罪是義不然何以故斷他命

- 四部律并論要用抄 (2795) 0711a28-0712b14: 不與比丘即以呪術力而呪殺之生疑問佛佛言犯餘菜亦